戦後、物事を判断する基準に「損」か「得」かが優先する傾向が強くなりました。

戦後、物事を判断する基準に「損」か「得」かが優先する傾向が強くなりました。

古い諺ですが「損得抜きでつき合う」という話はあまり聞かれなくなりました。

損得勘定の概念の外にあるものとして「人間らしさ」を持っているものに「趣味」があります。

趣味は元来個人で楽しむものでしたが、最近では団体化しているものもあります。

ここでは(おもむき)とか(あじわい)を楽しむ個人としての感興をそそる「こと」或いは「もの」として取り上げました。

忘れものには「事」と「物」がありますが、当用漢字なるものが出来てからは、事を表現することが難しくなって来ました。

漢字そのものが物の形を抽象化した象形文字の昔から意味をもっていました。

それも一つの文字で幾つかの感性を表現したようです。

表現の変化について例を上げますと、ある社会でのみ使われていた「ヤバイ」と云う言葉が本来の「危ない」と云う意味から変化して、一般の若い人たちの間で日常的に使われるようになりました。

このヤバイと云う言葉は本当に危険だという事の他に素晴らしい事や物の現在の価値と、将来もっと価値が上がるかも知れないという期待感をも含めて表現され、今はむしろ後者のよい意味で使われる方が多いと思われます。

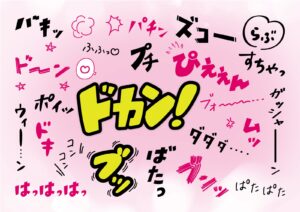

語彙の貧困さはオノマトペ(擬音)にも現れています。

これはアニメの影響もあると思います。

特に目立ちがりやの多い現在、強調するための通常使われていない叫び声や機械音を目や耳にします。

ここには本来の人間らしさや温か味は存在しません。

(つづく)

【加藤 三郎】

コメント

この記事へのトラックバックはありません。

この記事へのコメントはありません。