岩槻城跡や武家地などの発掘調査によって、縄文時代から中世・近世にわたる多くの出土遺物があります。

岩槻城跡や武家地などの発掘調査によって、縄文時代から中世・近世にわたる多くの出土遺物があります。

その中に「焼継」がなされた近世の磁器がみられます。

「焼継」とは、こわれた焼き物を貼り合わせ、補修する方法です。

陶器などの釉薬となる鉛ガラスの粉末に「にかわ」を混ぜたものを接着剤として、貼り合わせ、五〇〇度から七〇〇度程で焼き、接着させたものです。釉薬が素地に接着する性質を応用した方法です。

江戸時代後期の寛政年間に京都でこうした「焼継」を行う商売が始まったといわれ、明治時代の中頃までのおよそ一〇〇年間続いていたようです。

岩槻では、現在の仲町一丁目にある秋葉神社にある文政一三年(一八三〇)に寄進された常夜燈に「焼継屋半蔵」の名前がみられます。

岩槻では、現在の仲町一丁目にある秋葉神社にある文政一三年(一八三〇)に寄進された常夜燈に「焼継屋半蔵」の名前がみられます。

また、明治三五年(一九〇二)に刊行された「埼玉県営業便覧」には林道町に「焼継屋」を見ることができます。

さらに岩槻市史を刊行する際の調査では、「黒谷」や「高曽根」地区で焼継が行われていたという聞き取りがあったようです。

このように江戸時代の後期から明治時代にかけて、焼継屋が岩槻の町やその近隣の地域にあったことが分かります。

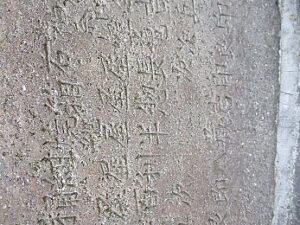

焼継が行われた焼物には主に底面に文字が書かれているものがあります。

焼継が行われた焼物には主に底面に文字が書かれているものがあります。

諏訪小路の武家地の発掘調査では、「城内」「鈴木」と書かれたものがあり、「鈴木」はその焼継の依頼者の名前であり、「城内」は城の中ということではなく、広く「武家地」全体をさすものと考えられます。

平成六年の発掘調査では「スハ 石川」と朱書された焼継の碗が出土しており、これは「諏訪小路の石川様」から預かったものであるということを示すものと考えられます。この資料は、現在郷土資料館で展示しています。

これらの資料は、壊れたものを廃棄してしまうのでなく、工夫をこらしてリサイクルをし、節約していた当時の様子を知ることができる資料といえます。

遅くなりましたが、昨年度行いました「ミミズク土偶の世界」で皆さんに選んでいただいた「お気に入りのミミズク土偶」の結果を資料館に掲示しましたので、ご覧いただければと思います。

|

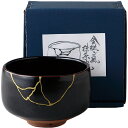

抹茶碗 抹茶茶碗 柚子天目 金継風 抹茶碗 陶器 美濃焼 日本製 抹茶椀 お抹茶 抹茶 まっちゃ お茶碗 茶碗 茶器 茶道具 茶道 お茶会 器 うつわ おしゃれ お洒落 価格:2640円 |

![]()

コメント

この記事へのトラックバックはありません。

この記事へのコメントはありません。