昭和恐慌は、1930年代に日本を襲った深刻な経済危機です。

昭和恐慌は、1930年代に日本を襲った深刻な経済危機です。

1929年にアメリカでおこった株価大暴落をきっかけに、世界的な大不況が日本にも波及しました。

株と物価が暴落し倒産企業が続出しました。

賃金切り下げ、解雇、失業が労働者を襲い、解雇された労働者のうち41%・26万9000人が帰村しました。

1930年(S5)豊作による米価下落、1931年(S6)東北・北海道地方が冷害により大凶作、1933年(S8)昭和三陸津波で東北地方の太平洋沿岸部は甚大な被害、1934年(S9)記録的な大凶作と自然災害が続き、小学校教員を含む公務員の給料不払いという問題も起こりました。

多くの帰農者を抱えこんだ農村では、最大の収入源であった米と生糸が暴落し、両方の収入源を絶たれた農村の経済は壊滅的な打撃を受けました。

経済的困窮と飢饉に追い詰められた農家が、家族を生かすために最後の手段として選んだのが「娘の身売り」でした。

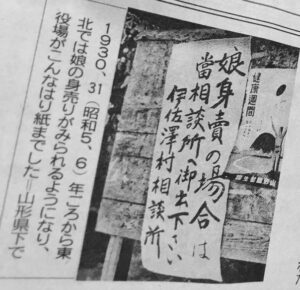

東北地方や長野県では女子の身売りなどが横行し、役場が相談に乗り出すという事態まで起こりました。

※娘を売るというのは、娼婦、酌婦など今でいう風俗業に、前金を親が受け取って売り渡すことです。

田舎に戻った次男3男などは、就職先もなく食い扶持もありませんでした。

こんな世相を反映し、1931年に満州事変、32年の5・15事件をきっかけに、満州国という傀儡国家を建設した日本は、この恐慌と農村の疲弊を解決するためという名目のもと、農民の満州への集団移民が動き出したのです(1932年)。

ノーベル文学賞に輝いた川端康成著『雪国』には次の1文があります。

「東京へ売られて行く時、あの人がたった一人見送ってくれた。一番古い日記の一番初めに、そのことが書いてあるわ」

『雪国』は、切ない恋愛小説であると同時に、当時の時代の痛みを内包した社会批評でもあったのです。

【ホタルの会・新井 治】

|

【中古】 戦争と人びとの暮らし 1926〜1945(上) 昭和恐慌/満洲開拓移民/国家総動員法 半藤先生の「昭和史」で学ぶ非戦と平和/半藤一利(著者) 価格:1815円 |

![]()

コメント

この記事へのトラックバックはありません。

この記事へのコメントはありません。