「らみやび」八月七日発行の№六七六の「岩槻郷土資料館だより」で、紹介したように岩槻郷土資料館の建物「旧岩槻警察者」は今年八月に九五年目を迎えました。

「らみやび」八月七日発行の№六七六の「岩槻郷土資料館だより」で、紹介したように岩槻郷土資料館の建物「旧岩槻警察者」は今年八月に九五年目を迎えました。

この建物は、合理主義様式を基調としながら細部にアールデコを施した昭和初期の面影を良く備えた建物といわれています。

平成二八年には、評価基準「二 造形の規範となっているもの」として国の登録有形文化財となりました。

今回、資料館の建物が九五年目を迎え、一〇月一九日まで、「昭和レトロをみてみよう」と、題して建設された当時の様子や背景、また関連する資料を展示しています。

主な展示資料を上げていくと、岩槻警察署当時に正面玄関の上に掲げられていた「岩槻警察署」の銘板、警察の徽章。

これは建築された当時のものかはわかりませんが、岩槻警察署を示す貴重な資料です。

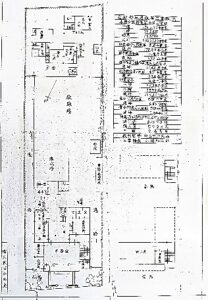

「岩槻警察署平面図」は総工費、工期、設計監督などの工事概要を表すだけでなく、建物の配置、各部屋の名称などがわかる資料となっています。

また建設当時と思われる写真は非常に鮮明で当時の様子を知ることができます。

さらに、三越百貨店(呉服店)が明治四四年(一九一一)から発行していた㏚誌があります。

さらに、三越百貨店(呉服店)が明治四四年(一九一一)から発行していた㏚誌があります。

これには、商品の紹介の他、催し物、海外の紹介、文芸欄などが見られます。

特に商品の紹介では、当時のファッションや風俗を知ることができます。

今回展示したのは、岩槻警察署が新築された昭和五年に発行されたもので、日本伝統の和装の中に洋服や洋風の小物など見られるようになっています。

この他、この建物の建築に大いに関連があったと思われる関東大震災関連の写真や雑誌などがあります。

震災では東京の下町を中心に大きな被害がみられました。

地震発生の一〇日程後に撮られた写真を見るとその被害はとても大きかったことが分かります。

被害は地震そのものによるものだけでなく、それによって生じた火災も大きな原因となったようです。

そこで、復興にあたって、狭い地域に可燃性のある住宅密集地の区画整理を実施し、学校などは耐震耐火構造をもつ鉄筋コンクリート造りで建築することになりました。

こうした東京の復興と同じ考え方がこの警察署の建築にあたって基本にあったと思われます。

この建物と同じ時期に様々な建築様式で建物が建築されました。

現在も都内に残る建物についても写真パネルで紹介しています。

今回、この展示をとおして、昭和レトロの世界をご覧いただきたいと思います。

コメント

この記事へのトラックバックはありません。

この記事へのコメントはありません。