「日本旅行のために小銭を入れる財布を買おうと思ったが、もう中国では売っていなかった。

「日本旅行のために小銭を入れる財布を買おうと思ったが、もう中国では売っていなかった。

今日もホテル近くのコンビニで買い物をしたが、小銭を渡してお釣りを受け取るという行為が懐かしかった。

コンビニに紙の雑誌や新聞が売っているという光景も懐かしいし、路上に立って手を挙げてタクシーを拾うというのも、久々の経験だった。

日本でも中国のスマホ決済は使えるのだが、あえて昔に戻ってみたら心地よかった。」

この中国人旅行者は、もう何年も人民元の紙幣や小銭を触ったことがなく、すべてスマホ決済で済ませているそうだ。

東京の物価は北京と同じか、若干安いぐらいだという。

2025年上半期の中国から日本への観光客は392万人に達した。

春節の海外旅行先でも、日本の人気は断トツのナンバーワンだった。

その目的はかつての爆買ではなく、「洗心遊(シーシンヨウ・心を洗う旅)」なのである。

旅行会社のパンフレットには、「二十世紀を懐かしむ旅を、日本でどうぞお楽しみください」と書いてあった。

日本人が気づかない間に中国はどんどん先を行ってしまった。

今年の春の上海モーターショウの目玉は、もはやEVではなく「空飛ぶ車」だったという。

一方、中国の若者は深刻な就職難に見舞われている。

昨年12月1日に実施された国家公務員試験「国考(グオカオ)」では、わずか4万人弱の募集枠に対し、過去最高の325万8274人が受験した。

そんな激しい競争を避け、子どもに日本で教育を受けさせようとする中国人も増えている。

そんな彼らは、平均的な日本人よりも多くの財産を所持している中国人が多いという。

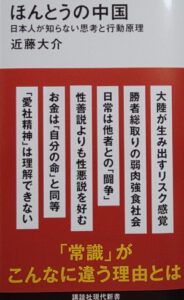

この本の著者である近藤大介氏は、浦和高校から東大に進み、講談社入社後に北京大学に留学した中国ウォッチャーである。

そんな彼は、「日本と中国は、互いに自国ファーストを貫きながら淡々と付き合っていけばよい。

過去二千年そうだったように、これから先も。」と説く。

今話題の「ハニートラップ」も、中国古来からの戦術であると記されており、中国と日本がなぜこんなにもすれ違うのかを知るための良書である。

【さいたま市防災アドバイザー 加倉井誠】

コメント

この記事へのトラックバックはありません。

この記事へのコメントはありません。